Зерновые культуры список растений с названиями

Зерновые культуры – это основные источники питания человечества, корм для животных, а также сырьё для промышленности. На долю зерноводства в мире приходится 35% пашни.

Благодаря разнообразию видов, сортов и форм, культуры могут произрастать в различных климатических зонах. По этой причине концентрация зерновых на тяжелых и легких почвах одинакова, но урожайность существенно различается.

Зерно легко поддаётся транспортировке, не требует высоких затрат на хранение. При низкой влажности, порядка 18%, оно долго хранится, при этом потери составляют всего 2%.

Доля зерновых, произрастающих в умеренном климате, составляет 40%. Важнейшей зерновой культурой в России и мире является пшеница.

Зерновые культуры список растений с фото

Зерновые культуры относятся к семейству злаковых (Poacea) или мятликовых (Pooideae).

Среди них выделяют хлеба первой группы (типичные хлеба) и второй группы (просовидные). Типичные хлебные это рожь, пшеница, ячмень, овес. К просовидным относятся рис, кукуруза, гречиха и другие.

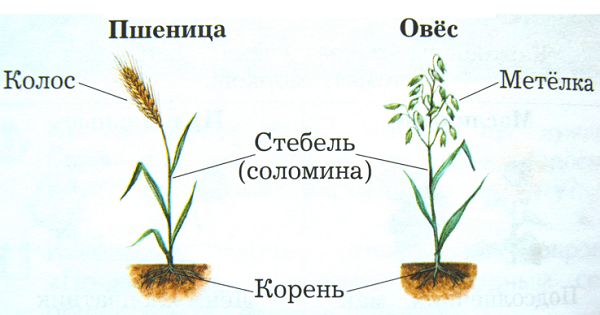

Строение важных органов у большинства хлебов выглядит сходно. Корневая система злаковых мочковатая, исключение составляет гречиха – у неё стержневая. Наиболее мощными, хорошо развитыми корнями могут похвастаться рожь озимая, пшеница и кукуруза.

Стебель – полая соломина, имеет до 8 междоузлий. Наибольшая ширина у корней и наименьшая у верхушки. Исключение – кукуруза – её стебель заполнен рыхлой тканью.

Соцветие – колос (у ржи, ячменя и пшеницы) и метелка (овес, рис). Кукуруза имеет два вида соцветий – метелку и початок. Плод – зерновка или орешек у гречихи.

Далее подробно рассмотрим каждую культуру, их главные признаки, разницу между ними, пользу и наиболее значимые показатели.

Существуют однолетние и многолетние виды ржи. Из них возделывается всего один Secale cereale.

Соцветие ржи – сложный колос. Среди озимых зерновых рожь имеет наиболее развитые корни. Листья линейные, зеленые, матовые. Ветроопыляема. Рожь лучше остальных культур переносит холод.

Основной состав зерновки: углеводы и белок (до 10%). Также содержатся витамины В, РР, Е и минералы.

Благодаря полезному составу рожь используется в народной медицине:

- повышает сопротивляемость организма к заболеваниям,

- понижает уровень сахара в крови,

- обладает отхаркивающим действием при кашле,

- пищевые волокна стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.

Переработанные зерновки используют для выпечки хлеба. Отходы, получаемые в процессе сортировки, имеют питательную ценность для скота. Хороший урожай ржи можно получить даже при плохих климатических условиях.

Наибольшее распространение в возделывании получили два вида: овес посевной (Avenasativa) и овес византийский (Avenabyzantina).

Стебель травянистого растения пустотелая соломина. Корневая система, как и у большинства злаковых, мочковатая. Листья вытянутые, имеют линейный рисунок. Соцветие овса метелка, а плод – зерновка.

Химический состав зерновки богат витамином В, кальцием, железом, фосфором. Основное место занимают углеводы, крахмал и белок.

Овес широко используется для переработки в пищу для человека и кормов животных. Из его зерновок можно получить овсяные крупы, толокно, галеты. Каши, приготовленные из овсяной крупы, рекомендуются для диетического питания.

Также овес применяют для приготовления алкогольных напитков, браги. Зерно овса – качественный корм для крупного и мелкого рогатого скота. Сбор овса и других культур используют для сенажа, силосования.

Пшеница

Пшеница – самое распространенное культурное травянистое растение.

Часто спрашивают, пшеница это кустарник или трава? Давайте посмотрим: из одного растения может вырастать до 10 стеблей, внешне пшеница похожа на кустарник, но ее стебли мягкие и полые внутри, что относит её к травянистым.

Благодаря способности произрастать на различных почвах и в разных климатических условиях, пшеница (Triticum) имеет множество видов, подвидов и сортов.

Выделяют яровую и озимую пшеницу, в зависимости от срока посева, мягкую (T. Aestivum) и твёрдую (T. durum) – исходя из твёрдости зерновок. Мягкая пшеница содержит большую долю клейковины, в связи с этим из нее производят муку, а из твёрдой – макаронные изделия.

В составе зерен пшеницы большое количество клетчатки, витамины Е и В, магний, калий, цинк, фосфор, пектин.

Пшеница приносит пользу для организма человека:

- понижает уровень холестерина,

- улучшает процессы пищеварения,

- в связи с наличием фосфора в составе, стимулирует работу сердца,

- большое количество углеводов обеспечивают энергией,

- клетчатка в составе чистит кишечник, тем самым способствует сбросу лишних килограммов.

Произрастает практически по всему миру, за исключением тропиков. Имеет важное продовольственное и хозяйственное значение.

Перемолотые зерна пшеницы используют для выпечки, кондитерских и макаронных изделий, при варке пива, водки. Клетчатка входит в состав отрубей для диетического питания. Хорошая кормовая база для скота.

Из пшеницы делают манную крупу, полтавскую, Артек. Путем специальной обработки зерна можно получить булгур, кус-кус. В последнее время стали популярны цельнозерновые хлебобулочные изделия из пшеницы.

Пшеница и рожь – важнейшие злаковые растения в производстве хлебов. Тем не менее между ними существуют отличия:

- Окультуривание пшеницы началось гораздо раньше. Изначально, рожь считалась сорным растением.

- Химический состав и цвет зерновок различен.

- Рожь легче переносит неблагоприятные климатические условия.

- Количество культивируемых сортов пшеницы – множество, в то время как рожь представлена только одним.

Это интересно: некоторые люди ошибочно путают названия и спрашивают, в чем разница между пшеном и пшеницей? Это совершенно разные продукты. Крупу пшено получают из проса.

Кукуруза

Кукуруза – раздельнополое однолетнее травянистое растение. Широкие линейные листья расположены вокруг стебля поочередно.

Известен один окультуренный вид кукурузы под названием Zea mays. В зависимости от строения зерновок, он делится на несколько подвидов. Наиболее популярные их них: крахмалистая, зубовидная, сахарная, лопающаяся, кремнистая. Каждый подвид имеет своё назначение в промышленности.

Давайте посмотрим, кукуруза — это зерновая культура или овощная? Кукуруза относится к семейству злаковых, однако для питания человека используется как овощ. Соответственно её можно отнести и к тем, и к другим.

В зерновках много витамина Е, крахмала, минеральных солей, аминокислот. Выращивают кукурузу для употребления в пищу и в качестве кормовой базы для животных.

В пищу употребляют в виде вареных початков, попкорна, крахмала, спиртов, кукурузных палочек, каш из кукурузной крупы.

Растение теплолюбиво, поэтому выращивают её в Китае, Бразилии, Аргентине, Центральной Америке, Мексике, США, Индии. Россия занимает 12 место в списке стран по возделыванию кукурузы.

Ячмень

Данная культура объединяет 30 видов. Возделывается ячмень посевной (Hordeum sativum). Внешний вид и строение его такое же, как у ржи и пшеницы.

Существует три подвида ячменя:

- многорядный (vulgare) – развиты три колоска,

- двурядный (distichum) – развит средний колосок,

- промежуточный (intermedium) – до трех развитых колосков.

Зерновки ячменя содержит малое количество белка, поэтому используются преимущественно в пивоваренной промышленности. Так же из него производят муку, крупы – ячневую и перловую. Солома и зелень идут на корм животным.

Выращиванием ячменя в промышленных масштабах занимаются такие страны, как Канада, Северная Америка, страны Европы и Азии. В России ячмень производится во всех регионах, занимающихся выращиванием зерна.

Рис (Oryza sativa) – травянистый злак. Система корней поверхностная, содержит воздухоносную ткань. Листья удлиненные, ланцетные, узкие, заостренные. Соцветие метелка.

В зависимости от подвида различают формы зерновок:

- индийский – тонкие и длинные,

- яванский широкие и короткие,

- японский – округлые.

Родиной риса считается Азия. Выращивают его в Канаде, Америке, Индии, Японии, Средиземноморье. В России рисовые плантации можно встретить в Краснодарском крае.

Крупа риса содержит углеводы в значительном количестве, но мало жира и белка. Обладает хорошими вкусовыми качествами, легко переваривается. Рисовый отвар применяется в медицинских целях.

В легкой промышленности используется рисовый крахмал и масло. Из соломы можно получить бумагу высокого качества, картон, веревки, используется в виде корма для скота.

Стоит отметить: среди зерновых рис наиболее урожаен.

Гречиха

Гречиха (esculentum moenh) – травянистое растение высотой до 190 см. Однолетнее. Подразделяется на подвиды – обыкновенная (vulgare) и многолистная (multifolium).

Полый ребристый стебель ветвится. Листья стреловидной формы, расположены поочередно. Цветки собраны в кисти, имеют интенсивный аромат, чем привлекают медоносных насекомых.

Гречневая крупа имеет хорошие питательные свойства, приятный вкус и легко переваривается. Белок в плодах гречихи содержит большое количество ценных аминокислот, поэтому она считается одним из лучших диетических продуктов.

Для употребления в пищу идет гречневая крупа ядрица, мука. Отходы от переработки идут на корм скоту.

Урожайность гречихи зависит от мест произрастания. Наибольший урожай дают посевы, близко расположенные к лесополосам.

Заключение

Злаковые культуры – крупное семейство покрытосеменных растений. За весь период их существования окультурена лишь небольшая часть представителей. Однако, плод злаковых – зерновка – стал основным продуктом питания для населения всего земного шара.

Высокая питательная ценность злаков объясняется сбалансированным содержанием белка и крахмала. Растительный белок хорошо усваивается организмом человека.

Зерновые культуры

Зерновые культуры — группа сельскохозяйственных культурных растений, включающих семейства Мятликовые (Роасеае), или Злаковые (Gramineae), а также гречиху семейства Гречишные (Polygonaceae). К зерновым культурам относятся:

- пшеница (озимая и яровая),

- рожь (озимая и яровая), ,

- ячмень (озимый и яровой), , , , , .

Зерновые культуры подразделяются на:

- I группу — культуры северного происхождения с длинным днем в летний период: пшеница, рожь, тритикале, ячмень и овес;

- II группу — культуры южного происхождения с коротким днем в летний период: кукуруза, просо, сорго, гречиха и рис, иногда также относят чумизу (итальянское просо), пайзу (японское просо), африканское просо.

Среди культур I группы различают яровые, озимые разновидности и двуручки, II группы — только яровые.

Озимые — хлеба, которые для прохождения стадии яровизации в начальной стадии развития требуют небольших температур от -1 до +10 °С на протяжении 20-60 дней. Их высевают осенью, за 50-60 дней до наступления устойчивых морозов, урожай получают в следующем году. При посеве весной они чаще всего кустятся и не образуют стебля и колоса.

Яровые хлеба для прохождения стадии яровизации требуют более высоких температур от +5 до 20 °С на протяжении 7-20 дней. Высевают весной и урожай собирают в том же году.

Двуручки проходят стадию яровизации при температуре +3-15 °С. Для южных районах выведены сорта, которые хорошо растут и развиваются и дают урожай как при весеннем, так и при осеннем посевах.

Классификация хлебов на озимые, яровые и двуручки относительно, однако в практическом отношении имеет большое значение, так как позволяет распределить интенсивность работ в весенний период и во время уборки.

«… существуют вопросы, которые всегда возбуждают живой интерес, на которые не существует моды. Таков вопрос о хлебе.»

К.А. Тимирязев

Хозяйственное значение

Зерновые культуры являются продовольственной основой в мире, на их долю приходится примерно половина всех посевных площадей мирового земледелия. По своему продовольственному значению их можно выстроить в последовательности: пшеница, рис, кукуруза, просо, сорго, ячмень, овес, рожь.

Из 15 основных культур, используемых в пищу, половина приходится на зерновые.

В конце XX в. посевная площадь зерновых культур в мире составляла около 700 млн га, то есть 70% всей посевной площади, валовой сбор — 2100 млн т, средняя урожайность — 3,0 т/га. В 2001—2005 гг. в России посевная площадь зерновых культур составляла 43,7 млн га; валовой сбор — 78,1 млн т, средняя урожайность — 1,9 т/га.

Зерно представляет ценность как продукт питания для человека, корм для сельскохозяйственных животных и сырье для перерабатывающей промышленности. Для сравнения, на производство единицы энергии, содержащемся в мясе, необходимо в 6-7 раз больше сельскохозяйственных угодий, чем для производства такого же количества энергии в зерновых продуктах. Отруби, в виде зеленой массы, силоса, сена, сенажа и отходы переработки зерна, полова и солома применяются в качестве корма в животноводстве. Солома применяется в виде органического удобрения и подстилки скоту, для производства бумаги. Зерно применяется в мукомольной, хлебопекарной, пищевой и других отраслях промышленности.

Благодаря своему генетическому разнообразию и широкой пластичностью к разным почвенно-климатическим условиям, зерновые культуры выращиваются в самых разных географических местах. Современные продуктивные сорта сохранили способность реагировать на факторы интенсификации земледелия: удобрения, обработку почвы, орошение. Зерновые характеризуются высоки коэффициентом размножения, равным 1 : 20 при относительно небольшой требовательности к технологии возделывания.

На протяжении многих лет валовой сбор зерна в СССР повышался в основном за счет расширения посевных площадей. В 1940 г. посевная площадь под зерновыми культурами составляла 110,7 млн. га, тогда как в 1984 г. — 119,6 млн. га. Увеличение посевных площадей происходил почти во все годы с 1940 по 1984 гг., но особенно в 1954—1958 гг. в период освоения целинных и залежных земель. Расширились посевы зерновых и в результате сокращения площади чистых паров.

В этот же период увеличились посевные площади озимой и яровой пшеницы, прежде всего высокоурожайных интенсивных сортов, ячменя, риса и зернобобовых культур. При этом несколько сократились посевы озимой ржи, кукурузы, овса, проса и гречихи.

Таблица. Посевные площади зерновых культур в СССР (млн га) 1

| Культура | 1940 г. | 1965 г. | 1970 г. | 1975 г. | 1980 г. |

|---|---|---|---|---|---|

| Зерновые | 110,7 | 128,0 | 119,3 | 127,9 | 126,6 |

| В том числе: | |||||

| — пшеница озимая | 14,3 | 19,8 | 18,5 | 19,6 | 22,6 |

| — пшеница яровая | 26,0 | 50,4 | 46,7 | 42,4 | 38,9 |

| — рожь озимая | 23,1 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 8,6 |

| — кукуруза на зерно | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 |

| — ячмень | 11,3 | 19,7 | 21,3 | 32,5 | 31,6 |

| — овес | 20,2 | 6,6 | 9,2 | 12,1 | 11,8 |

| — просо | 6,0 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |

| — гречиха | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,7 |

| — рис | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |

| — зернобобовые | 3,2 | 6,8 | 5,1 | 5,7 | 4,7 |

| Вся посевная площадь | 150,6 | 209,1 | 206,7 | 217,7 | 217,3 |

С 1940 по 1976—1980 гг. урожайность зерновых в СССР возросла с 8,6 до 16,0 ц/ra. Повышение урожайности было отмечено по всем зерновым культурам, за исключением гречихи.

Валовый сбор в среднем за 1976-1980 гг. и 1986-1990 гг. составил 106,0 и 104,3 млн т соответственно. В 1992 г. он составлял 106,9 млн т, при посевной площади 61,9 млн га. Однако реформы, начатые в России в 1991 г., привели к резкому снижению производства зерна. В среднем в 1994-1998 гг валовой сбор составил 70 млн т, в 1998 г. менее 48 млн т.

Преимуществом зерновых культур является их способность храниться от уборки к уборке, что позволяет создать запасы зерна на несколько лет. Зерно удобно для транспортировке, а способы переработки относительно просты.

Основным направлением развития зернового хозяйства в наше время является увеличение урожайности при ограниченной возможности расширения посевных площадей.

Таблица. Урожайность зерновых культур (ц/га) 2

| Культура | 1940 г. | В среднем за год | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1951-1955 | 1956-1960 | 1961-1965 | 1966-1970 | 1971-1975 | 1976-1980 | ||

| Зерновые | 8,6 | 8,0 | 10,1 | 10,2 | 13,7 | 14,7 | 16,0 |

| Пшеница озимая | 10,1 | 10,8 | 13,1 | 15,0 | 19,6 | 22,4 | 24,3 |

| Рожь озимая | 9,1 | 7,8 | 8,1 | 9,3 | 11,3 | 13,5 | 14,1 |

| Пшеница яровая | 6,6 | 7,2 | 8,0 | 8,2 | 11,1 | 10,9 | 12,2 |

| Ячмень | 10,6 | 9,0 | 11,6 | 11,1 | 14,8 | 15,4 | 16,1 |

| Овес | 8,3 | 7,2 | 8,2 | 8,3 | 13,7 | 13,5 | 14,2 |

| Кукуруза на зерно | 13,8 | 13,0 | 17,6 | 22,8 | 27,0 | 28,1 | 32,2 |

| Просо | 7,4 | 4,9 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,3 |

| Рис | 17,3 | 15,7 | 19,3 | 24,0 | 33,0 | 38,5 | 39,3 |

| Гречиха | 6,4 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 6,6 | 5,7 | 5,7 |

| Зернобобовые | 6,9 | 5,9 | 7,5 | 8,4 | 11,6 | 12,7 | 13,7 |

Ботаническое описание

Корневая система

Корневая система мочковатая. При прорастании семени образуются первичные (зародышевые) корни. У хлебов I группы их количество составляет до 3-8 штук, для II группы — 1. Например, у озимой пшеницы — 3, яровой пшеницы — 5, ржи — 4, овса — 3-4, ячменя — 5-8. Зародышевые корни функционируют на протяжении всей жизни растений, их значение возрастает в условиях засухи.

Вторичные (узловые, придаточные) корни формируются через 12—18 дней после появления всходов из подземных стеблевых узлов. Для их быстрого роста и развития имеет значение оптимальная влажность почвы, при пересыхании верхнего слоя почвы их рост сильно замедлен или полностью приостанавливается. Хороший урожай зерновых культур возможен только при хорошо развитых узловых корнях.

Вторичные корни имеют большое значение для растений. Так, при развитии яровой пшеницы только с первичными корнями урожайность составляет 65% от урожая растений с развитыми первичной и вторичной корневыми системами.

У высокорослых зерновых культур, таких как кукуруза и сорго, могут формироваться опорные (воздушные) корни из стеблевых узлов, расположенных близко к поверхности почвы. Они способствуют устойчивости растений к полеганию, участвуют в снабжении питательными веществами.

Глубина проникновения корневой системы у зерновых культур может доходить до 150— 200 см, однако основная масса (75— 90%) расположена в пахотном слое почвы (0—30 см). В общей массе сухого вещества на долю корней приходится около 20— 25%. Наиболее мощной корневой системой отличаются кукуруза, озимые пшеница и рожь.

Строение корневой системы и характер ее развития определяются видом растения и сортом. Наиболее мощной корневой системой обладают озимая рожь, овес и кукуруза. В корнях происходит не только поглощение воды и растворенных в ней питательных веществ, но также образование органических веществ, например, фосфорорганических соединений, аминокислот, амидов, алкалоидов.

Стебель

Стебель зерновых культур представлен соломиной цилиндрической формы, полой или заполненной паренхимой (сорго, кукуруза). Чаще она состоит из 5—7 междоузлий, разделенных специальными перегородками — узлами, у кукурузы и сорго — 8-16. У длинностебельных сортов кукурузы число междоузлий может доходить до 25. Их число соответствует количеству листьев.

Рост стебля принято называть вставочным, или интеркалярным, так как он происходит за счет удлинения всех междоузлий. Причем каждое новое междоузлие растет быстрее предыдущего. Верхнее междоузлие намного длиннее нижнего, достигает максимальной длины во время цветения. Имеет вид S-образной кривой роста, при которой в начале и в конце вегетации темпы его более медленные, а в средине, в фазах выход в трубку, колошение и цветение, — интенсивные.

Устойчивость к полеганию зависит от толщины и прочности междоузлий. Стебель имеет максимальную толщину в средней части, наименьшую в верхней. Его прочность зависит от состава механической ткани. Он обладает способностью формировать боковые побеги из подземных стеблевых узлов.

При образовании из подземных узлов стебля вторичных корней и боковых побегов, начинается фаза кущения зерновых культур.

Лист зерновых культур линейный, состоит из листового влагалища и листовой пластинки, в месте их соединении находятся язычок — ligula — тонкая бесцветная пленка и ушки, что относится к систематическим признакам при определении зерновых первой группы. Язычок плотно прилегает к стеблю и не позволяет воде проникать внутрь листового влагалища.

В основании листового влагалища с двух сторон образуются линейные ушки, или рожки — auricula, охватывающие стебель. Строение язычка и ушек для большинства злаковых растений различно в ранние фазы роста. Например, язычок у пшеницы, ржи и ячменя короткий, часто с ресничками; у ячменя — очень крупные, без ресничек, полулунной формы; у ржи — короткие без ресничек, рано отпадают; овса ушки отсутствуют.

Количество листьев и их размеры отличаются между различными зерновыми культурами и сортами.

Соцветие

Соцветие зерновых культур представлено двумя типами:

- сложный колос (пшеница, рожь, тритикале и ячмень);

- метелка (овес, просо, сорго и рис).

В отличие от других культур на одном растении кукурузы образуется два соцветия — в верхней части стебля метелка с мужскими цветками, тогда как в пазухах листьев — початки с женскими цветками.

Колос

Колос является продолжением стебля, включающий членистый колосовой стержень и расположенные на его уступах колоски. Широкая сторона стержня называется лицевой, узкая — бокой. На каждом уступе может размещаться один колосок, как у пшеницы, ржи, тритикале, или три (ячмень). Колосковые чешуи отличаются у отдельных культур между собой.

Стержень колоса пшеницы коленчатый, на каждом его членике располагается один колосок, как правило, состоящий из двух колосковых чешуй и одного или нескольких цветков; стержень оканчивается верхушечным колоском. У ржи стержень колоса опушенный, на каждом членике имеется один колосок, обращенный к стержню широкой стороной; в одном колоске находится два цветка. Колос ячменя отличается от колосьев пшеницы и ржи расположенными на каждом уступе колосового стержня тремя одноцветковыми колосками.

Для многорядного ячменя характерно образование зерна в каждом из трех колосков, для двурядного — только в среднем колоске.

Метелка

Метелка состоит из центральной оси с узлами и междоузлиями. В узлах образуются боковые разветвления, которые также ветвятся, образуя ветви нескольких порядков. На концах каждой веточки находится колосок: многоцветковый — у овса и одноцветковый — у рису, проса и сорго.

Цветок

Цветок зерновых культур имеет две цветковых чешуи — нижняя (наружная) и верхняя (внутренняя). Наружная цветковая чешуя у остистых форм имеет ость. Верхняя более тонкая и плоская. Между цветковыми чешуями расположены завязь с обратной семяпочкой и двумя перистыми рыльцами и три тычинки (шесть у риса). В основании цветковых чешуй располагаются две тонкие пленки — lodicula, которые, набухая во время цветения, обуславливают раскрытие цветка.

У пшеницы цветки широкие, многомереные, с продольным килем; у ржи — очень узкие, однонервные; у ячменя — узкие, почти линейные; у овса — широкие, со многими выпуклыми продольными нервами.

Плод представлен односемянной зерновкой, которая обычно называется зерном. В ней имеется единственное семя, покрытое семенной оболочкой, сформировавшееся из двух оболочек семяпочки, и плодовой, образовавшейся из завязи. Зерновка состоит из зародыша, эндосперма и сросшейся с ними семенная и плодовая оболочки.

У пленчатых хлебов зерновка покрыта цветковыми чешуями, которые могут срастаться с ней, как например, у ячменя, или только плотно её облегать, как у овса, проса, сорго, риса. На долю зародыша приходится 2—12% массы зерна. Зародыш состоит из зародышевого корешка и стебелька, почечки и щитка, представляющего видоизмененные семядоли.

Зерно голозерных пшеницы и ржи легко отделяется от чешуй. Цветковые чешуи проса, чумизы и риса плотно облегают зерновку, у пленчатого ячменя они могут срастаться с зерновкой.

Эндосперм составляет 70-85% массы зерна. Его ткани состоят из паренхимных клеток, заполненные крахмальными зернами, между которыми находится белковое вещество. Периферийная часть эндосперма, называемая алейроновым слоем, не содержит крахмал; состоит из крупных клеток, заполненных растворимым белковым веществом. В алейроновом слое содержатся ферменты и биологически активные вещества, регулирующие процесс прорастания зерна.

Зародыш располагается у основания зерновки с выпуклой стороны. Он состоит из щитка, соединяющего его с эндоспермом, почечки, покрытой зачаточными листьями, первичного стебля и корешка. На долю зародыша приходится 1,5-2,5% массы зерновки для пшеницы, ржи и ячменя, 2-3,5% — для овса, 10-14% — для кукурузы.

На долю плодовой и семенных оболочек приходится 5—7% от общей массы зерна.

Продольный разрез зерна пшеницы: 1 — хохолок; 2 — эндосперм; 3-5 — плодовые оболочки; 6 — семенная оболочка; 7 — алейроновый слой; 8 — щиток; 9 — почечка; 10 — зародышевый стебелек; 11 — корешок

Химический состав зерна

Зерно содержит все необходимые для человека и животных питательные вещества, соотношение белков и углеводов составляет 1 : 5-6.

Белки

Химический состав сильно изменяется в зависимости от культуры и сорта, почвенно-климатических условий и агротехнологии.

Согласно справочным данным содержание белка в зерне может варьировать от 6,7% для риса до 12,9% у пшеницы; жира — от 1,7—1,8% у ржи и пшеницы до 5,3-6,9% у овса и кукурузы; углеводов — от 59,7% у овса до 69,6% у ржи. Основная масса зерна приходится на безазотистые экстрактивные вещества — крахмал, сахар и др., преимущественно находящиеся в эндосперме.

Простые белки принято называть протеинами, сложные — протеидами. Простые белки представлены группами альбуминов (водорастворимые), глобулинов (солерастворимые), глютелинов (растворимые в кислотах и щелочах), проламинов, или глиадины (растворимые в 70-80%-ном этиловом спирте). Две последние группы представляют наибольшую ценность, с оптимальным для хлебопечения соотношении примерно 1:1.

Наибольшее количество белков присуще твердым сортам пшеницы. Содержание белка в зерне для всех зерновых увеличивается при выращивании их посевов с севера на юг и запада на восток. На качество зерна оказывает влияние сухость климата и содержание азота в почве. Например, согласно многолетним данным Центральной химической лаборатории Государственной комиссии по сортоиспытанию, количества белка в зерне яровой пшеницы, выращиваемой в Северо-Западных регионах страны составляет 12,6%, тогда как в районах Северного Казахстана — 17,3%.

Таблица. Химический состав зерна зерновых культур (в %) 3

| Культура | Белки | Углеводы | Жиры | Зола | Клетчатка |

|---|---|---|---|---|---|

| Пшеница мягкая | 13,9 | 79,9 | 2,0 | 1,9 | 2,3 |

| Пшеница твердая | 16,0 | 77,4 | 2,1 | 2,0 | 2,4 |

| Рожь | 12,8 | 80,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 |

| Ячмень | 12,2 | 77,2 | 2,4 | 2,9 | 5,2 |

| Овес | 11,7 | 68,5 | 6,0 | 3,4 | 11,5 |

| Кукуруза | 11,6 | 78,9 | 5,3 | 1,5 | 2,6 |

| Рис | 7,6 | 72,5 | 2,2 | 5,9 | 11,8 |

| Просо | 12,1 | 69,8 | 4,5 | 4,3 | 9,2 |

| Гречиха | 13,1 | 67,8 | 3,1 | 2,8 | 13,1 |

На содержание белка в зерне оказывает влияние применяемая агротехника: например, внесение органических и минеральных удобрений, размещение по лучшим предшественникам. Зерно пшеницы, собранного в период восковой спелости, содержит больше белка, чем собранного в период полной спелости.

Качество белка зависит от состава аминокислот, прежде всего валина, лизина, триптофана.

Клейковина

Качество муки характеризуют содержанием клейковины, представляющей собой сгусток нерастворимых в воде белковых (клейковинных) веществ, оставшийся после отмывания теста от крахмала, клетчатки и других веществ. В клейковине содержится немного жира, крахмала и зольных элементов. Наиболее высококачественная клейковина расположена в центре зерна, её качество резко снижается при прорастании зерна, повреждении морозом или вредителями.

Содержание сырой клейковины варьирует у пшеницы от 16 до 50%, ржи — от 3,1 до 9,5%, ячменя от 2 до 19%. Качество и выход клейковины зависит от внешних условий. Так, при сухой и жаркой погоде содержание клейковины выше, тогда как повреждение зерна вредной черепашкой, приводит к резкому снижению содержания. Качественная клейковина способна растягиваться в длину, не разрываясь, и оказывать сопротивление растяжению.

Пшеничная клейковина наиболее ценна, по этому пшеничный хлеб отличается повышенной пористостью и переваримостью. Ржаная клейковина менее эластична и растяжима.

Углеводы

Среди углеводов в наибольшее количество приходится на крахмал, 80% которого от массы всех углеводов содержится в эндосперме. Остальная часть приходится на сахар, содержащимся преимущественно в зародыше (около 1,5% массы зерна). Углеводы концентрируются в центральной части зерновки.

В зависимости от характера крахмальных зерен и их расположения в клетках эндосперма, зерно подразделяется на мучнистое и стекловидное. В эндосперме мучнистого зерна промежутки между крупными крахмальными зернами заполнены мелкими с тонкими белковыми прослойками. В стекловидном зерне мелкие крахмальные зерна почти отсутствуют, прослойки белко более толстые и заполняют все промежутки между крупными зернами.

Содержание в зерне крахмала увеличивается при продвижении посевов с востока на запад и с юга на север, то есть в обратном направлении по сравнению с изменением содержания белка.

Клетчатка — высокомолекулярный полисахарид, содержится в стенках клеток, оболочке зерна и чешуйках у пленчатых культур. Содержание клетчатки в мелких зернах выше, чем в крупных.

Содержание жиров в зерне варьирует от 2 до 6%. Содержание жиров и липидов крайне неравномерно в зерне, в основном они концентрируются в зародышах, у пшеницы около 14%, ржи и ячменя — 13,4%, проса — 20%, овса — до 26%, кукурузы — до 40%.

Высокое содержание жира в муке приводит к её прогорканию. Для повышения качества кукурузной муки перед помолом удаляют зародыш, который используется для получения масла.

Зольные вещества

У пленчатых зерновых культур зола преимущественно содержится в пленках, у голозерных — в плодовой оболочке. При сложном помоле большая часть золы отделяется с отрубями.

Зольные вещества представлены соединениями фосфора (до 50% всей массы зольных веществ), кальция (до 2,8%), калия (до 30%), серы, кремния, магния (до 12%) и др. Наибольшее их количество приходится на оболочку и чешуйки.

Ферменты и витамины

В зерне также содержатся ферменты, участвующие в жизненных процессах, например, амилаза (расщепляет поли- и дисахариды), протеаза, мальтаза, цитаза, диастаза, липаза (расщепляет жиры), пероксидаза.

В зерне содержаться витамины: В1, В2, В6, РР, Е, А.

Вода, участвующая в физиологических процессах, находятся в зерне в виде:

- химически связанной, то есть входящей в состав молекул веществ в определенных соотношениях, эта вода отличается постоянством и инертностью;

- физико-химически связанной воды, входит в состав зерна в различных соотношениях; может быть в форме адсорбционно связанной, осмотически поглощенной или структурной воды;

- механически связанной, или свободной, количество может сильно меняться; легко теряется при высушивании.

Зерно закладывают на хранение с влажностью не более 14—15%, то есть воздушно-сухом состоянии.

Фазы роста (фенологические фазы)

В течение вегетации зерновые культуры проходят фенологические фазы, отличающиеся появлением новых органом и внешними морфологическими признаками.

Выделяют следующие фенологические фазы:

- всходы, или прорастание (иногда рассматривают отдельно),

- кущение,

- выход в трубку,

- стеблевание (иногда не включают),

- колошение (выметывание),

- цветение,

- созревание.

Наступлением фазы принято считать день, когда не менее 10% растений вступают в новую фазу. Полная фаза наступает при наличии признаков у 75% растений.

Прорастание

Прорастание семян — сложный биологический процесс, включающий несколько физиолого-биохимических превращений, заканчивается появлением на поверхности почвы первого зеленого листа. Необходимым условием прорастания является наличие воды, тепла и воздуха. Зародыш поглощает воду быстрее, чем эндосперм, что приводит к неравномерному набуханию зерна и разрыву оболочки.

Потребность различных культур в воде в зависимости от массы зерна (в воздушно-сухом состоянии): овес — 60-76%, пшеница — 47-48%, рожь — 56-65%, ячмень — 48-57%, кукуруза — 37-44%, просо, сорго, чумиза — 25-38%. Для сравнения, семенам бобовых культур для набухания требуется 100-125% воды от массы зерен. Более крупному зерну с плотной оболочкой, с высоким содержанием белка и жира необходимо больше времени для набухания.

Скорость поглощения воды зависит от температуры, концентрации почвенного раствора, структуры и крупности зерна. Оптимальная температура в период набухания для зерновых составляет 10-21 °С. Повышенная концентрация солей замедляет прорастание. Стекловидное или крупное зерно медленнее поглощает воды, чем мучнистое или мелкое. По этой причине, чем выравненный семенной материал, тем более равномерны всходы. Пленчатые зерна медленнее набухают, чем голозерные.

В набухшем зерне под действием ферментов происходит гидролиз запасных питательных веществ эндосперма. Специальные ферменты цитаза и амилаза расщепляют крахмал и гемицеллюлозу эндосперма на простые углеводы декстрин и мальтозу. Фермент инвертаза превращает сахара в глюкозу и фруктозу, которые используются прорастающим растением для дыхания и роста клеток. Фермент протеаза расщепляет белки до аминокислот и аммиака, липаза расщепляет жиры до жирных кислот и глицерин.

При прорастании зерна происходит расщепление запасных питательных веществ с образованием соединений, из которых формируются органы растения.

Д.Н. Прянишников установил, что белки эндосперма при ферментативном расщеплении образуют аминокислоты и небольшие количества аспарагина и глютамина. Эти вещества вступают в реакцию с продуктами расщепления углеводов, тем самым служат для образования новых белков и в растущем зародыше.

Начало прорастания приходится на рост зародышевых корешков, а затем стебелька. Оптимальная температура появления всходов и начального роста при обычных сроках посева для хлебов I группы составляет 6-12 °С, II группы — 15-22 °С. Минимальная температура прорастания для I группы — 1-2 °С, II группы — 8-10 °С. Физиологические оптимумы — для I группы — 20 °С, II группы — 25-27 °C. Повышенная температура приводит к замедлению прорастания, а при достижении определенного предела — к остановке роста. Экстремальные температуры выше 30-35 °С — губительны, а ниже 1-2 °С — приводят к остановке прорастания.

На равномерность прорастания негативно сказывается недостаток воздуха и избыток влаги. По мере развития проростков потребность в кислороде увеличивается. По этой причине глубокая заделка семян нежелательна, прежде всего на тяжелых почвах, а также образование почвенной корки.

Всходы

В первые дни жизни зерновых культур происходит усиленное развитие первичных (зародышевых) корней. Затем начинает развиваться стебель. У голозерных разновидностей стебель появляется около щитка, у пленчатых — под цветковой чешуей и выходит из верхнего окончания зерна.

Всходы появляются на поверхности почвы в виде шилец — стеблевых побегов, покрытых прозрачным листом — чехликом (coleoptile). Чехлик защищает стебель и первый лист от механических повреждений во время прорастания из почвы. Как только лист достигает нормального размера колеоптиль отмирает.

Первый лист завершает рост через 6—11 дней после появления всходов. Затем, примерно через неделю после развертывания первого листа в его пазухи появляется второй, и далее с такими же интервалами — третий и четвертый. Одновременно развивается корневая система. К моменту образования 3—4-го листа зародышевые корни хорошо разветвляются и проникают на глубину 30—35 см. В фазе кущения они достигают 40—50 см, при стеблевании — 60-90 см. Росту способствует хорошее увлажнение почвы.

Всходы пшеницы, как правило, бывают зелеными, у яровой мягкой пшеницы — сизовато-зелеными, ржи — фиолетово-коричневыми, овса — светло-зелеными, ячменя — сизовато-дымчатыми. Окраска всходов зерновых второй группы — зеленая или бледно-зеленая.

Появление всходов зависит от многих факторов: особенностей культуры, влажности, температуры, гранулометрического состава и плотности почвы, глубины посева и энергии прорастания семян. Быстрому появлению всходов (через 4—6 дней) благоприятствует теплая и влажная погода, тогда как резкое похолодание тормозит этот процесс.

Кущение

В фазе кущения из подземных узлов стебля формируются придаточные (узловые) корни, затем появляются боковые побеги. Чаще они образуются из самого верхнего, называемого узлом кущения и расположенного на глубине 1—3 см от поверхности почвы. Узел кущения представляет собой комплексное образование, состоящие из сближенных узлов, из которых формируются вторичные (придаточные) корни и стебли (боковые побеги). Более глубокое залегание узла кущения способствует повышению устойчивости растений к полеганию и противостоянию неблагоприятным условиям.

Кущение заключается в том, что почка, расположенная у основания первого листа, увеличивается, отодвигает его и формирует бокой побег. Затем в пазухах нижних листьев боковых побегов образуются новые почки, способные формировать боковые побеги второго, третьего и т.д. порядков.

Одновременно происходит образование вторичных корней. В отличие от зародышевых корней, которые формируются из зерна и проникают на большую глубину, вторичные корни образуются из узла кущения и располагаются преимущественно в поверхностном слое.

Хорошему развитию вторичных корней благоприятствует достаточная увлажненность почвы и доступность питательных веществ, прежде всего фосфора. При пересыхании верхнего слоя, вторичные стебли и корни не формируются. В таких условиях закладывается только главный стебель и первичная корневая система, что резко снижает урожайность.

Первый подземный узел образуется на 5—7-й день после появления всходов для большинства хлебов I группы или одновременно с ними — у хлебов II группы и овса.

На глубину залегания узла кущения влияет свет. Недостаток света приводит к неглубокому его залеганию. На глубину также влияет глубина посева, сорт, тип почвы и температура. Так, при пониженной температуре узел кущения углубляется; сорта твердой пшеницы также формируют узел кущения глубже, чем мягкой. Более глубокое залегание узла кущения озимых культур защищает их от неблагоприятных условий в зимне-весенний период.

У злаковых растений узел кущения является очень важным органом, так как от его нормального развития зависят формирование надземной массы и корневой системы, засухоустойчивость, зимостойкость и др. Даже частичное его повреждение может приводить к задержке роста растений, а отмирание — к полной гибели.

Общая кустистость (энергия кущения) — число стеблей (побегов), развивающихся из одного растения. В полевых условиях у озимых культур формируется 5-8 стеблей, у яровых — 2-3, в благоприятных условиях их количество может достигать до 5—10 и выше.

Продуктивная кустистость — число стеблей на одном растении, которые дают зерно. При позднем формировании боковых побегов на них не успевает образоваться и созреть зерно. Побеги с недозревшим зерном принято называть подгоном, а неколосящиеся — подседом. Чем выше продуктивная кустистость, тем больше зерна приходится на одно растение, однако наибольший урожай с единицы площади собирается при небольшой кустистости и оптимальной густоте стеблестоя.

При оптимальных почвенно-климатических условиях максимальная урожайность зерновых культур достигается при общей кустистости 5— 8 побегов, и продуктивной — 2—3. У озимых зерновых продуктивных стеблей бывает обычно 3-6, ячменя и овса — 2-3, яровой пшеницы — 1, иногда 2, кукурузы — 1, риса, проса и сорго — 2-5. На продуктивных стеблях формируются крупные колосья и зерна.

Согласно данным В.Н. Степанова, динамика развития побегов кущения и узловых корней различна у зерновых культур. Например, у озимой и яровой ржи и овса кущение и укоренение происходят одновременно, в период формирования 3-4 листа. У ячменя, озимой и яровой пшеницы побеги кущения формируются на стадию образования третьего листа, тогда как укоренение происходит при появлении 4-5 листьев. У проса кущение приходится на период появления 5-6 листа, кукурузы — 6-7, сорго — 7-8 листа. Узловые корни у этих культур образуются при появлении 3-4 листьев. Более ранние сроки появления корневой системы по сравнению с началом стадии кущения, обуславливают способность культур лучше переносить дефицит влаги (кроме кукурузы) в первый и последующий периоды.

В узле кущения размещаются все будущие части растения, одновременно в нем сосредоточены запасы питательных веществ. Отмирание узла кущения во всех случая приводит к гибели растения.

Начало кущения у отдельных культур отмечается в разное время, например, хлеба I группы — при образовании 3—4 листьев, хлеба II группы — в фазе 5—8 листьев.

Величина урожая определяется прежде всего мощностью корневой системы и надземной части. Согласно исследованиям А.Л. Курсанова и др., проведенные с использованием метода радиоактивных изотопов, показали способность корней, помимо обеспечения растений водой и минеральными вещества, синтезировать аминокислоты и нуклеопротеиды.

https://tvercult.ru/nauka/zernovyie-kulturyi-spisok-rasteniy-s-nazvaniyami

https://universityagro.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/